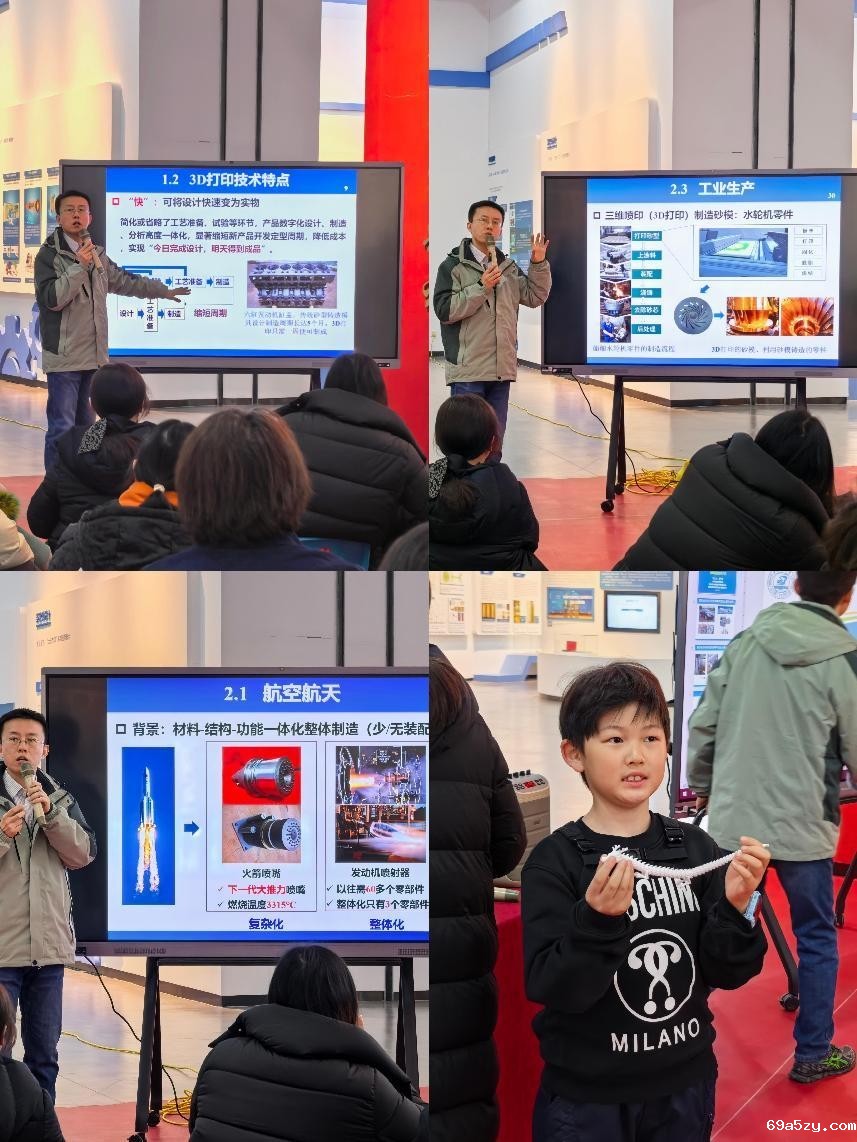

2月13日下午,湖北伟德国际BETVlCTOR1946一楼院士成果展厅内,观众们兴奋地凑近讲台争相目睹3D打印产品,小朋友开心叫到:“是敖丙欸!”,在华中科技大学材料学院博士生导师吴甲民教授手中,3D打印出的小白龙活灵活现,龙鳞精细纹理毕现仿佛要随时升空。在这场“科学家讲故事”系列科普课堂——“神奇的3D打印”里,尖端技术跨越学术藩篱,以亲民的姿态走进了观众们的视野。

课堂伊始,吴甲民联系日常,设问切入:“汽车与飞机是如何制造的?为何在高温高压下发动机的叶片没有变化?对性能要求极高的叶片又应如何制作呢?”接着,他通过“3D打印是什么”和“3D打印能做什么”两大主线展开现场科普。

吴甲民首先厘清概念,“3D打印”为“增材制造”的通俗表述,相较于锻造、铸造(等材制造)和机床切削(减材制造),该技术通过“类似盖房子的层叠建造”方式,实现复杂构件的一体成型。吴甲民指出:“3D打印技术可快速实现从设计到制造的过程,大幅降低企业和研究所需的成本。”面对着大大小小的观众,他说带领华科本科生们“我们一周内便3D打印出了塑料和金属实物,非常迅速。”

“3D打印能做的太多太多”,吴甲民从航空航天、生物医疗、工业生产、日常生活和创新教育的方面都进行了具体的举例。吴甲民列出具体的数据助观众们生动体会:“航天飞机结构每减重1公斤射程将增加20公里,远程导弹每减重1公斤发射成本可降低3万美元。”而3D打印复杂化和整体化的特点,恰好“对症下药”,强力助力我国航天事业。“我国长征五号主承力构件钛合金利用芯级捆绑支座,成功减重30%。我国所产的战斗机燃油喷杆,更是灵活利用3D打印将15个零部件整合成为了一体。”吴甲民自豪地介绍道。

生物医疗领域的化腐朽为神奇更引发观众翘首,“大家回想自己看牙科的经历,是不是感觉非常贵?这是因为身体结构因人而异,植入体形状各异,难以制备和匹配。”吴甲民以3D打印人工脊椎和下颌骨的真实案例,说明该技术如何破解个性化医疗难题。而在日常生活中,3D打印的应用从编织服饰到力学适配鞋底,更是充满定制感的现实。

满满的45分钟课程,吴甲民最后说到:3D打印技术发展迅猛,潜力极大,且高速地向各个领域渗透着、影响着我们生活的方方面面。“如今3D打印技术多层次人才需求迫切,尤其是研究型、应用型和技能型的人才。也希望在座的小朋友能考到华科从事材料学,定大有作为。”

吴甲民笑着问到场的小朋友里是否愿意,话音未落,数十双小手已高高举起。本次科普课堂结束后,家长和孩子们仍流连于展台前,或是指尖轻触3D打印模型的精密纹路,或是兴奋地与吴甲民询问相关问题,或是拍下教授的联系方式。他们说今天赶上了元宵节后的科技专场真开心。

2025年,“科学家讲故事”系列科普活动将继续在湖北伟德国际BETVlCTOR1946院士成果厅推出,为公众开启与顶尖学者零距离对话的窗口,持续揭秘前沿科技密码。

撰稿/观众服务部 李玉竹 刘鸿畅(志愿者)

摄影/观众服务部 陈子捷